Rev. Venez. Endocrinol. Metab. vol.11 no.1 Mérida feb. 2013

INTRODUCCIÓN

La Prolactina (PRL) constituye una hormona de naturaleza proteica de 199 aminoácidos, sintetizada y secretada principalmente por las células lactotróficas de la hipófisis anterior. También es producida en tejidos extrapituitarios como útero, tejido adiposo, piel, neuronas, glándula mamaria, células del sistema inmune, entre otros, donde cumple funciones esencialmente paracrinas1.

A diferencia de otras hormonas pituitarias, la PRL no posee un factor liberador hipofisiotrópico específico conocido y es predominantemente inhibida por la dopamina secretada por las neuronas del sistema tuberoinfundibular del hipotálamo; no obstante, existen factores que inducen la síntesis y secreción de PRL que incluyen estrógenos, hormona liberadora de tirotropina (TRH), factor de crecimiento epidermal (EGF) y antagonistas del receptor de dopamina1,2.

El órgano blanco primario de esta hormona no es endocrino, (glándula mamaria) por lo que no presenta un mecanismo de retroalimentación negativa clásico mediado por hormonas; en su lugar, se evidencia un mecanismo de retroalimentación de asa corta donde la misma PRL regula su secreción a nivel hipotalámico2,3.

Esta hormona presenta un amplio espectro de acciones biológicas, que van desde funciones endocrinas hasta de neurotransmisión4.

Desarrollo de recomendaciones basadas en la evidencia.

Las recomendaciones diagnósticas y terapéuticas se formularon de acuerdo al sistema GRADE (del inglés, Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation) para establecer la fuerza de las recomendaciones y el grado de evidencia5. La calidad de la evidencia se clasificó en muy baja calidad (MBC), baja calidad (BC), mediana calidad (MC) y alta calidad (AC) de acuerdo a los parámetros descritos en la tabla I.

HIPERPROLACTINEMIA

El exceso de PRL o hiperprolactinemia, es el desorden hormonal hipofisario más frecuente observado en la práctica clínica6. Factores que estimulen su síntesis (por ejemplo, exceso de estrógenos, prolactinomas) o situaciones que se asocien con una disminución de la producción o transporte de dopamina en el sistema hipotálamo-hipofisiario, desencadenarán hiperprolactinemia2,6.

Hasta el momento existe escasa y divergente data sobre la incidencia y prevalencia de la hiperprolactinemia. Kars y col7, en el 2009 publicaron un estudio en el cual evaluaron una cohorte de pacientes que habían recibido agonistas dopaminérgicos para el tratamiento de la hiperprolactinemia en el período comprendido entre 1996 y el 2006. De 11.314 sujetos identificados, solo 1607 pacientes fueron considerados portadores de hiperprolactinemia en base a los patrones de prescripción. La prevalencia calculada fue de aproximadamente 10/100000 en hombres y 30/100000 en mujeres, observándose un pico en la prevalencia entre los 24-35 años de edad.

Existen condiciones fisiológicas y patológicas que pueden producir una elevación de la PRL (Tabla II). En primer lugar se deben descartar las causas fisiológicas, siendo el embarazo y la lactancia las más comunes8. Condiciones de estrés, incluyendo el estrés leve de la venopunción, pueden inducir elevaciones transitorias en la PRL sérica, lo que debe ser tomado en cuenta al momento del diagnóstico6. Otros estados fisiológicos relacionados con elevación de las concentraciones de PRL incluyen el ejercicio, sueño y coito9. Las causas patológicas incluyen condiciones propias de la adenohipófisis, alteración de la conexión hipotálamo/hipofisaria y desórdenes sistémicos que condicionan un aumento en las concentraciones séricas de PRL.

Los Prolactinomas constituyen el tumor pituitario más común (aproximadamente 40%)10. Característicamente son benignos y en origen monoclonales; se clasifican de acuerdo al tamaño en microadenomas con un diámetro menor de 10 mm y macroadenomas aquellos que presentan un diámetro de 10 mm o más (macroprolactinoma)11. Los prolactinomas constituyen alrededor del 40% de los adenomas pituitarios subclínicos encontrados hasta en el 10,4% de necropsias12. Por su parte, los prolactinomas clínicamente aparentes varían en un rango de 6-10 hasta 50 /100.000 casos, según la serie estudiada, con un predominio en mujeres y raramente encontrados en niños13-14. Es importante determinar la presencia de clínica sugerente de acromegalia ya que los adenomas mixtos cosecretantes de hormona de crecimiento y PRL han sido bien documentados16. Lesiones selares y paraselares, incluyendo tumores pituitarios y no pituitarios, así como, condiciones infiltrativas (sarcoidosis, histiocitosis, entre otras) y traumas craneales pueden causar hiperprolactinemia secundaria a alteración de la producción hipotalámica de dopamina o del transporte del neurotransmisor a la pituitaria por compresión del tallo pituitario18.

Las concentraciones de PRL también pueden encontrarse elevadas en pacientes con enfermedad renal crónica usualmente debido a disminución en el metabolismo de la hormona. La diálisis no altera las concentraciones séricas de PRL pero estas pueden normalizarse posterior al transplante renal19-21. Hipotiroidismo primario de larga data y tratado inadecuadamente puede cursar con leve a moderada hiperprolactinemia por incremento de la síntesis de TRH hipotalámica la cual es capaz de estimular al lactotrofo e inducir hiperplasia pituitaria que puede simular un adenoma22,23. Esta hiperprolactinemia puede ser revertida con la administración adecuada de terapia sustitutiva con levotiroxina23,24. El síndrome de ovarios poliquísticos (SOPQ) es frecuentemente asociado con hiperprolactinemia probablemente por aromatización de andrógenos a estrógenos y estimulación de la secreción de PRL, usualmente sin lesión pituitaria, aunque el SOPQ y el prolactinoma pueden coexistir y necesitar tratamiento independientemente25.

La causa más frecuente de hiperprolactinemia de origen no tumoral se debe al uso de fármacos6 (Tabla III). Los neurolépticos/antipsicóticos pueden ocasionar hiperprolactinemia hasta en un 40-90% de los pacientes gracias al efecto antagónico de la dopamina de este tipo de medicación26. El verapamilo causa hiperprolactinemia en 8,5% y las mujeres usuarias de anticonceptivos orales pueden presentar concentraciones levemente elevadas de PRL sérica entre el 12 y el 30%27,28.

Cuando la causa de la hiperprolactinemia no ha podido ser determinada, se define como idiopática18. Probablemente se deba a adenomas hipofisarios pequeños, no visibles en las pruebas de imagen, y que generan elevaciones hormonales leves, ya que hasta en un 10% de los casos finalmente se detecta un microadenoma cuya progresión a macroadenoma es rara. Normalización espontánea de las concentraciones de PRL acontece hasta en 30% de los pacientes con hiperprolactinemia idiopática18,29.

En vista de que la PRL estimula la producción de leche por la glándula mamaria y que su secreción sostenida es capaz de alterar la síntesis de esteroides sexuales gonadales al interrumpir la secreción pulsátil de GnRH y gonadotropinas, la galactorrea y la disfunción en la esfera reproductiva constituyen los marcadores clínicos de la hiperprolactinemia no fisiológica, sin embargo, un grupo de pacientes puede permanecer asintomáticos2,6. En caso de tratarse de un macroadenoma productor de prolactina, además de las manifestaciones debidas a la hipersecreción hormonal, pueden presentarse síntomas secundarios al efecto compresivo local (Tabla IV)10,18.

En la mujer premenopáusica con elevación de PRL la incidencia de galactorrea puede alcanzar hasta un 80% de las pacientes. La hiperprolactinemia puede ser encontrada en 30% de las mujeres con amenorrea secundaria y en 75% de las pacientes con el síndrome amenorrea-galactorrea6. En pacientes que a pesar de la hiperprolactinemia persisten con menstruaciones, pueden observarse anormalidades en la fase lútea y ser causa de infertilidad10. En mujeres posmenopáusicas, como consecuencia de la disminución fisiológica de los estrógenos, no se presentarán los síntomas clásicos y la hiperprolactinemia solo es reconocida en el estudio de pacientes con grandes adenomas que producen efectos de masa28.

Por su parte y como consecuencia del estado hipogonádico, el hombre cursa con disminución del deseo sexual, disfunción eréctil, infertilidad y ginecomastia. La galactorrea se presenta en situaciones excepcionales ante concentraciones muy elevadas de PRL10,31. El hipogonadismo inducido por la hiperprolactinemia crónica puede conllevar a disminución de la densidad mineral ósea en ambos sexos, con pérdida predominante de hueso trabecular vertebral e incremento en el riesgo de fracturas, principalmente en mujeres con prolactinomas no tratados18,32.

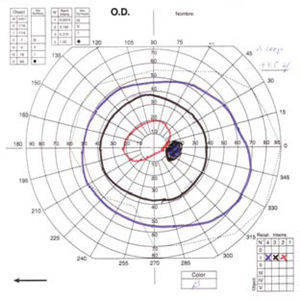

Cuando la hiperprolactinemia es causada por un macroadenoma pueden presentarse síntomas compresivos en relación al tamaño del tumor. La cefalea de predominio frontal es frecuente y las alteraciones del campo visual varían en un amplio rango que va desde la cuadrantopsia hasta la clásica hemianopsia heterónima bitemporal8. En presencia de grandes tumoraciones, el efecto de la compresión de otras células pituitarias o la compresión del tallo hipotálamo-hipofisiario pueden desencadenar un hipopituitarismo28.

Manifestaciones atípicas como parálisis de pares craneales son más frecuentes en tumores malignos18.

En población pediátrica la sintomatología incluye pubertad retrasada en ambos sexos, con amenorrea primaria y galactorrea en niñas y clínica similar a la del adulto en el sexo masculino. Debido a la mayor prevalencia de macroadenomas en este grupo etario, los prolactinomas son frecuentemente acompañados de síntomas neurológicos28,31,34.

DIAGNÓSTICO DE LA HIPERPROLACTINEMIA

Las concentraciones séricas de PRL deben ser medidas en aquellos casos donde se presente sintomatología sugerente de hiperprolactinemia, de compresión hipofisaria y en la evaluación de otros desórdenes pituitarios8. En los ensayos utilizados en la actualidad los valores normales de PRL corresponden a 25 ng/mL en mujeres y 20 ng/mL en hombres cuando es usado el World Health Organization Standard 84/500 y 1 ng/mL es equivalente a 21.2 mIU/L6,13. La determinación deberá practicarse idealmente en reposo, evitando el estrés excesivo durante la venopunción, en situación basal, aunque puede realizarse en cualquier momento del día.

Las concentraciones de PRL pueden orientar la etiología de la hiperprolactinemia. Valores superiores a 250 ng/mL usualmente indican la presencia de un macroprolactinoma, concentraciones superiores a 100 ng/mL se presentan en hiperprolactinemia inducida por drogas, estrógenos, causas idiopáticas e incluso microprolactinomas, y menores de 100 mg/L, se relacionan con condiciones que cursen con compresión del tallo hipofisiario28,35.

Se recomienda una medición única de PRL sérica la cual si se encuentra por encima del límite superior de la normalidad hace diagnóstico de hiperprolactinemia (Evidencia AC)13. En caso de existir duda en el diagnóstico, se sugiere repetir la medición de PRL en un día diferente, realizando 2 determinaciones con intervalo entre 15 y 20 minutos para evitar errores debidos a la secreción pulsátil de PRL (Evidencia MBC)28. Las pruebas dinámicas para la determinación de PRL no son superiores a una medición única de PRL por lo tanto no se recomienda el uso de dichas pruebas en el diagnóstico de hiperprolactinemia (Evidencia AC)13,18.

Una vez que el diagnóstico de hiperprolactinemia se haya establecido se recomienda descartar causas secundarias como embarazo, falla renal o hepática, hipotiroidismo, consumo de fármacos que pudieran desencadenar hiperprolactinemia y presencia de tumores paraselares (Evidencia AC)18. Los estudios de neuroimagen deben realizarse ante cualquier grado de hiperprolactinemia no explicada, con la finalidad de descartar la presencia de una lesión ocupante de espacio en la región hipotálamo-hipofisaria (Evidencia BC)36. La resonancia magnética (RM) con gadolinio con enfásis de área selar proporciona los detalles anatómicos más precisos, y permite medir el tamaño del tumor y su relación con el quiasma óptico y los senos cavernosos, por lo que actualmente es la prueba de imagen de elección36.

Pueden presentarse dos posibles situaciones discordantes entre el diagnóstico clínico y bioquímico. En primer lugar, las hiperprolactinemias asintomáticas pueden deberse a la presencia de altas concentraciones de dímeros y polímeros de PRL (big prolactin y big, big, prolactin) que presentan menor bioactividad, situación denominada macroprolactinemia. En segundo lugar pueden existir divergencias entre el tamaño tumoral y las concentraciones de PRL, disociación secundaria a un efecto "Hook", artefacto de laboratorio que se observa en presencia de altas concentraciones de PRL las cuales son capaces de saturar los anticuerpos de los ensayos inmunométricos reportándose resultados erróneamente bajos35-39. Se sugiere la medición de macroprolactina en pacientes con hiperprolactinemia asintomática (Evidencia BC) ya que esta puede encontrarse hasta en 40% de los pacientes con hiperprolactinemia y la mayoría de los ensayos no diferencian entre PRL monomérica y macroprolactina40,41. Se recomienda además, repetir la medición de PRL posterior a una dilución de 1:100 en aquellos tumores de gran tamaño con hiperprolactinemias leves, ya que este paso permite descartar un potencial efecto Hook y distinguir entre grandes prolactinomas y adenomas no funcionantes (Evidencia AC)13. Este inconveniente puede ser evitado con el uso de nuevos ensayos para PRL los cuales presentan rangos más amplios de medición de las concentraciones de PRL39.

MANEJO DE LA HIPERPROLACTINEMIA

El manejo de la hiperprolactinemia se realizará en base a la causa desencadenante. El objetivo del tratamiento consistirá en restablecer los valores normales de PRL con el propósito de restaurar la función gonadal y detener la galactorrea, y en el caso de que la etiología sea un prolactinoma reducir la masa tumoral y los efectos de compresión local. En el grupo de pacientes asintomáticos el control clínico periódico será suficiente6,36. El tratamiento médico consiste en la administración de agonistas dopaminérgicos como la cabergolina y la bromocriptina, cuyas dosis habituales y efectos adversos son presentados en la tabla V.

Las dosis pueden incrementarse de acuerdo a la tolerancia, las concentraciones de PRL deben ser monitorizados cada 4 semanas para los pacientes que reciben bromocriptina y cada 8 semanas para los pacientes que reciben cabergolina, con titulación del fármaco hasta alcanzar la dosis mínima eficaz. Las dosis por lo general no superan 10 mg de bromocriptina por día y 3 mg de cabergolina por semana 10.

Los efectos secundarios se presentan con todos los agonistas de la dopamina, pero son menos comunes con cabergolina y pueden minimizarse comenzando con una dosis muy baja e indicando el medicamento con los alimentos por la noche. La bromocriptina se puede prescribir en dosis diarias divididas y la cabergolina en dosis divididas semanales según sea necesario para mejorar la tolerabilidad10,40.

Hiperprolactinemia Inducida por Fármacos

La hiperprolactinemia secundaria al uso de medicamentos bloqueadores dopaminérgicos generalmente se encuentran en el rango entre 25 y 100 ng/L con excepción de la metoclopramida y risperidona que pueden presentar PRL incluso por encima de 200 ng/L6,44. La mayoría de los pacientes son asintomáticos, no obstante, en hombres puede presentarse disminución del deseo sexual y en mujeres galactorrea y amenorrea, existiendo reportes de incremento del riesgo de pérdida de masa ósea en mujeres con hiperprolactinemia inducida por antipsicóticos secundaria al hipogonadismo45.

Las concentraciones de PRL incrementan lentamente después de la administración oral de estos fármacos, con normalización de los valores séricos alrededor de 3 días posterior a la suspensión de la droga13,46. Se sugiere, de ser posible, en sujetos asintomáticos con sospecha de hiperprolactinemia inducida por fármacos, la descontinuación del tratamiento o sustitución por una droga alternativa, seguido por una nueva medición de las concentraciones séricas de PRL (Evidencia BC)13. En pacientes sintomáticos, si el fármaco no pudiera ser omitido y el inicio de la hiperprolactinemia no coincide con el inicio de la medicación, se sugiere la realización de RMN para descartar la presencia

de masas pituitarias o hipotalámicas que pudieran ser desencadenantes de la hiperprolactinemia (Evidencia MBC)13.

Se debe valorar la posibilidad de sustituir el fármaco por una medicación que no produzca hiperprolactinemia, siempre bajo control psiquiátrico. Se sugiere no tratar aquellos pacientes con hiperprolactinemia inducida por drogas que se encuentren asintomáticos (Evidencia BC)13, pero de ser necesario, se utilizarán agonistas dopaminérgicos de forma combinada con psicotrópicos con suma precaución, en pacientes sintomáticos en los cuales la medicación no pueda ser retirada o modificada por el riesgo de exacerbación de la psicosis subyacente (Evidencia MBC)13,45,47. Algunos autores sugieren el uso de estrógenos y progesterona en pacientes portadoras de hipogonadismo de larga data secundario a hiperprolactinemia inducida por fármacos (Evidencia MBC)6,13.

Prolactinoma

Los objetivos básicos del tratamiento en los pacientes con prolactinoma incluyen28,36:

1.- Disminución de la secreción hormonal con normalización de la PRL sérica y su traducción clínica con especial énfasis en el restablecimiento de la función gonadal.

2.- Disminución del tamaño tumoral con mejoría de la sintomatología neurológica.

3.- Preservación de la función hipofisaria residual o restablecimiento de un déficit hormonal.

4.- Prevención de la progresión o recurrencia tumoral.

En microprolactinomas el principal marcador de la evolución clínica corresponderá a la sintomatología secundaria a la hiperprolactinemia, y en el caso de los macroprolactinomas, el control y reducción del tamaño tumoral también cobra importancia28. Se recomienda el uso de agonistas dopaminérgicos en todos los pacientes con macroadenomas y en aquellos pacientes con microprolactinomas sintomáticos (Evidencia AC)13,28. Todos los agonistas dopaminérgicos son eficaces, normalizan rápidamente las concentraciones de PRL, restauran la función reproductiva, revierten la galactorrea y disminuyen el tamaño tumoral en la mayoría de los pacientes, sin embargo, la bromocriptina y la cabergolina son los mayormente usados10,28. En nuestro medio no se tiene experiencia con el uso de quinagolida y pergolide.

Diversos estudios han demostrado la superioridad de la cabergolina en términos de tolerabilidad, normalización de las concentraciones de PRL, restauración de la función gonadal y disminución del volumen tumoral46,47, probablemente por poseer una mayor afinidad por el receptor de dopamina. Es efectiva en la mayoría de los pacientes, incluyendo aquellos que no responden al tratamiento previo con bromocriptina48, por lo que algunos autores recomiendan su uso sobre otros agonistas dopaminérgicos ya que ha demostrado mayor eficacia en la disminución de los concentraciones de PRL y en el tamaño del tumor (Evidencia AC)13,28.

Algunos autores proponen que en aquellas mujeres con amenorrea causada por microadenomas que no tienen deseos de concepción, el tratamiento puede consistir en la administración de anticonceptivos orales o agonistas dopaminérgicos (Evidencia MBC)13. En vista de que las concentraciones de PRL se corresponden con cambios en el tamaño tumoral, tanto las concentraciones de PRL como la RM pituitaria deben ser evaluados anualmente en los primeros 3 años y luego cada 2 años si la condición del paciente es estable (Evidencia MBC)10.

La duración apropiada de la terapia con agonistas dopaminérgicos aún es incierta. Colao y cols.49, en un estudio que incluyó 200 pacientes quienes recibieron tratamiento con cabergolina hasta alcanzar normalización de las concentraciones de PRL y una disminución del tamaño tumoral mayor al 50%, reportan una tasa de recurrencia posterior a la retirada del fármaco de 24% en pacientes con hiperprolactinemia no tumoral, 31% en microprolactinomas y 36% en macroprolactinomas, siendo mayor el porcentaje de remisión en aquellos que no presentaban remanentes tumorales visibles por RM al momento de la suspensión del tratamiento. Se sugiere detención del tratamiento con agonistas dopaminérgicos en aquellos pacientes que han sido tratados por más de 2 años, con concentraciones de PRL normales y sin remanentes tumorales visibles por RM (Evidencia MBC)13. El seguimiento debe realizarse con monitoreo de los concentraciones de PRL trimestralmente durante el primer año de la retirada del fármaco y luego anualmente, con realización de RM si las concentraciones de PRL se incrementan13.

Aunque la respuesta a los agonistas dopaminérgicos es favorable en la mayoría de los pacientes, aproximadamente 5-10% son resistentes a alguno de estos fármacos8. Se define como prolactinomas resistentes aquellos que fallan en alcanzar concentraciones normales de PRL y reducción de 30-50% del tamaño tumoral usando las máximas dosis toleradas de los agonistas dopaminérgicos53. La resistencia ha sido reportada más comúnmente en pacientes con adenomas invasivos hacia el seno cavernoso o región supraselar51. La resistencia a los agonistas de dopamina es un fenómeno complejo debido a varias anormalidades del receptor dopaminérgico2 (D2), en cantidad de receptor expresado y afinidad para el ligando, de modo que la unión del agonista a este subtipo de receptor no es seguido por la supresión de la PRL y la reducción del tumor40.

Varios pacientes pueden presentar respuestas discrepantes, con normalización de las concentraciones de PRL sin reducción del tamaño tumoral o viceversa, y algunos pueden presentar resistencia parcial y requerir dosis mayores de agonistas dopaminérgicos que las generalmente usadas para alcanzar respuesta6. En aquellos pacientes sintomáticos que no disminuyen las concentraciones de PRL ni reducen el tamaño tumoral con dosis estándar de agonistas dopaminérgicos, se recomienda incrementar el fármaco a las máximas dosis tolerables antes de referir a cirugía (Evidencia AC)13,30, así como, el cambio a cabergolina en pacientes resistentes a bromocriptina ya que hasta en un 80% se puede alcanzar normalización de la PRL (Evidencia AC)13.

Dada la alta tasa de éxito del tratamiento médico, sólo una minoría de los pacientes con prolactinomas requerirán cirugía o radioterapia (Tabla VI). Se prefiere la cirugía transesfenoidal sobre la transcraneal, no obstante, la tasa de cura dependerá de la experiencia del neurocirujano y de la extensión tumoral, alcanzando una tasa de 80-90% para los microadenomas pero menos del 50% para los macroadenomas10. La radioterapia es reservada para pacientes que no son candidatos al tratamiento quirúrgico, aquellos con grandes lesiones, tumores malignos y resistentes a la terapia con agonistas dopaminérgicos. Concentraciones normales de PRL pueden ser alcanzadas en un tercio de los pacientes tratados con radiación pero se requiere un largo período de tiempo para alcanzar el máximo efecto53.

Se sugiere la cirugía transesfenoidal en pacientes con prolactinomas que no toleren las altas dosis de cabergolina o que no respondan favorablemente a la misma. En pacientes con falla al tratamiento quirúrgico o con prolactinomas agresivos o malignos se sugiere el uso de radioterapia (Evidencia MBC)13.

Prolactinoma y Embarazo

La paciente con prolactinoma quien logra la concepción presenta ciertas particularidades que deben tenerse en cuenta para un adecuado seguimiento. Durante el embarazo puede existir un incremento del volumen del prolactinoma menor al 3% en microprolactinomas pero hasta de 30% en mujeres con macroadenomas, que puede llegar a comprometer el campo visual. Por otra parte, durante el embarazo se produce un aumento fisiológico en la secreción de PRL por lo que no existe una correlación entre las concentraciones de PRL y el aumento del tamaño tumoral. Además, los fármacos usados para el control de la hiperprolactinemia atraviesan la barrera placentaria, por lo que los posibles efectos adversos sobre el feto deben ser considerados30.

Los agonistas de la dopamina no se encuentran aprobados para su uso en el embarazo por lo que se recomienda la suspensión del tratamiento una vez que el embarazo sea reconocido (Evidencia BC)10,13. En pacientes con macroadenomas, especialmente si el tumor es invasivo o se encuentra muy cercano al quiasma óptico se sugiere continuar la terapia dopaminérgica durante el embarazo (Evidencia MBC)13. Aunque la Cabergolina no ha mostrado ser teratogénica y no se ha asociado con incremento de complicaciones durante el embarazo se prefiere el uso de bromocriptina en pacientes quienes experimentan crecimiento sintomático del prolactinoma, ya que existe mayor experiencia publicada con este último10,30.

No se recomienda la realización de mediciones de PRL sérica durante el embarazo (Evidencia AC)13, el seguimiento será esencialmente clínico con énfasis especial en los síntomas neurológicos como cefalea o alteración en el campo visual. Se recomienda realización de RM pituitaria sin gadolinio durante el embarazo solo en aquellas pacientes con evidencia clínica de crecimiento tumoral (Evidencia BC)10,13. En aquellas pacientes quienes a pesar del tratamiento con agonistas dopaminérgicos presentan un deterioro progresivo del campo visual la cirugía transesfenoidal está indicada55.

Grupo de Trabajo Unidad de Endocrinología, Mérida (ENDO-MER).